La tarde que apagaron la luz

Mi abuela Elena nació en Uyuni. La vida rápidamente le quitó sus padres para luego regalarle varios hermanos que, en la orfandad, se convirtieron en sus hijos. Eventualmente, el destino la llevó a montar una farmacia que terminó convirtiéndose en una extensión más de su ser.

No era cariñosa con su hijo ni con sus tres hijas. Tampoco lo fue con sus cuatrocientos cincuenta y tres nietos y bisnietos. Toda su vida estaba dedicada a su bendita farmacia, que cerraba solamente cuando tenía que ir a misa; bendita porque tenía una capilla llena de velas y santos que se encargaban de retrasar nuestras cenas y de curar a todos los enfermos del pueblo.

En Uyuni, tanto la luz como el agua aparecen cuando les da la gana; el resto del día se sobrevive con velas, lámparas de kerosene y turriles. No resultaba inexplicable, entonces, que hace unas semanas la abuela se hubiera tropezado en el marco de la puerta que daba al patio embrujado de su casa. La caída le destrozó la cadera y el resto de su cuerpo comenzó a desmoronarse. Sus hijas la trasladaron rápidamente a la ciudad de La Paz, donde la cirugía mermó su ánimo. Para ella, la muerte se convirtió en una opción muy admisible, ante una posible invalidez.

La recuperación continuó en nuestra casa. Preparamos un cuartito donde ahora mismo la veo dormida, le acaricio la mano y, de cierta manera, me despido. Pocos días después, la llevaron al hospital San Gabriel, ubicado en el lejano barrio de Miraflores.

Su hija Juana siente que ya es el último trecho, aunque le cueste decirlo. Ella sabe que las horas son cada vez más cortas y debe aprovechar los últimos suspiros para despedirse. Sus nervios se encuentran a mil. Dejó de ser mi madre para transformarse nuevamente en una niña de ocho años que busca el cálido aliento de su progenitora.

Ya no la veo en casa; es más, ya no veo a nadie en casa. En mi soledad, pienso que las muertes anunciadas no dejan tanta amargura. Además, llega una edad en la que vivir se convierte simplemente en un largo acto de valentía.

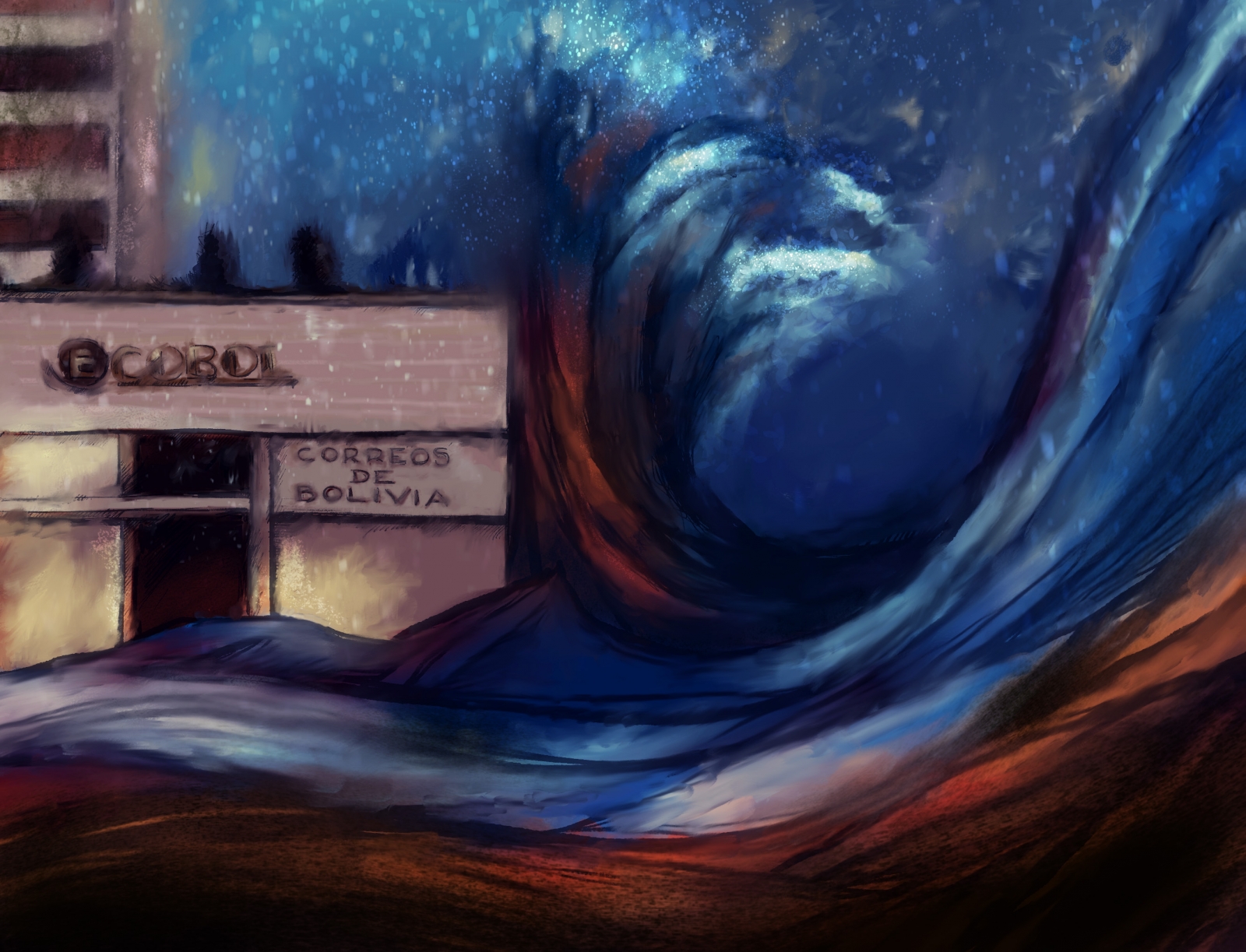

Almuerzo algo improvisado y después busco motivación en mi mar de apatía juvenil. El aburrimiento llama súbitamente a la nostalgia y pienso en un querido amigo de la infancia. Le escribo una carta y la meto en un sobre con varios dibujos. Pienso aprovechar la tarde para subir a la oficina de correos, comprar algunas revistas y, si no se hace muy tarde, ir a la calle Tiquina para conseguir un par de películas pirateadas.

“Por si acaso me pondré una chamarra, en esta ciudad nunca se sabe cuándo va a llover”, me digo a mí mismo antes de salir. Los viajes al centro me parecen muy rápidos, puesto que con la presión casi siempre caigo dormido. Subo a un trufi, me acomodo en medio de dos corpulentos pasajeros y me dispongo a soñar.

Cuando despierto, es de noche. Soy el único pasajero en el trufi. Mientras abro y cierro los ojos, me doy cuenta de que el motor del automóvil está apagado. Sigo sin entender la repentina oscuridad total, ahora acompañada por una llovizna. Tal vez me quedé dormido durante horas en este vehículo; acaso es un presagio del fallecimiento de mi abuela. Sea lo que sea, no puedo continuar aquí. Pago la tarifa y decido caminar, finalmente solo restan cinco cuadras hasta la oficina de correos.

Avanzo la primera cuadra sin mucha novedad. En la segunda, mis gafas, llenas de gotas, no me permiten ver nada. En la tercera cuadra, un gélido viento hace desaparecer la llovizna. Durante la cuarta, comienzan a caer baldes de agua. En la quinta y última cuadra, el cielo empieza a apedrear la tierra sin parar.

Noto que he tomado la acera equivocada, aunque solamente debo cruzar la calle para depositar la carta que ha motivado este viaje. Vuelvo a pensar en mi abuela. En estos momentos, la muerte debe ser así para ella: una puerta abierta muy difícil de alcanzar.

Los semáforos han dejado de funcionar, tornando imposible la tarea de atravesar la calle. Miro atentamente y advierto que los autos se mueven sin conductores: se están apretando entre ellos. Intento refugiarme del frío, del sueño, de la locura, y sobre todo del granizo, en un quiosco.

Una señora muy mayor, que atiende ese lugar, me empuja porque debe proteger su mercadería utilizando enormes telas de plástico azul. Intento ver su rostro, pero desaparece por completo. La calle ahora es un río, la tormenta ensordece el ambiente. Una mano me agarra del hombro y me empuja dentro de una gigantesca y oscura oficina.

En el piso de abajo se encuentran flotando documentos, computadoras, sillas y escritorios. Se ve un balcón en el segundo piso, donde hay varias personas. Muchas están consolando a la anciana, cuyo rostro no alcanzo a distinguir. Pienso que es Elena despidiéndose, aunque no puedo cerciorarme.

Se puede oler el miedo en el ambiente. Ver a tantas personas llorar me deja pensando en mis familiares. Hago cálculos sobre dónde podrían encontrarse y me parece que la mayoría está a salvo. Tengo que avisarles que estoy bien y les llamo incesantemente; no obstante, nada funciona. Después de unos veinticinco intentos, por fin puedo dejar un mensaje en casa: “estoy bien, no se preocupen”.

Ya con el alma en su lugar, subo lentamente al segundo piso. Desde ahí arriba se puede observar la calle a través de un enorme ventanal. El caudal ha subido enormemente; los autos están amontonados sin poder respirar. Las motocicletas bajan a su lado, flotando como juguetes en una piscina. Botellas, cajas, cartones: todo se convierte en una masa que nada con las aguas.

De repente, aparece una niña de unos nueve años, totalmente desesperada, caminando sobre lo que queda de una jardinera. Está asustada y comienza a gritar. Parece que pide ayuda a alguien que se encuentra cerca; el ventanal impide que entendamos bien lo que sucede. Súbitamente, vemos unas cuerdas y a un bombero rescatándola. La acción se traduce en aplausos de emoción que los protagonistas nunca escucharán. Se pierden caminando hacia abajo. Parece que la tormenta ha terminado.

En un abrir y cerrar de ojos, el río desaparece. Algunos oficinistas aprovechan y salen disparados del lugar. No encuentro ningún vestigio de la señora. Seguro que ella está bien, aunque su negocio se ha convertido en una montaña de basura. Me quedo meditando en la puerta, comprobando que me encontraba tan cerca y a la vez tan lejos de la oficina de correos. Subo la mirada al cielo. Ya no se perciben rastros de la noche; el día ha vuelto, pese a que el sol continúa asustado detrás de un par de nubes.

Un grupo de bomberos se abre paso y escarba en la montaña de basura que se encuentra a mis espaldas. Desentierran a un niño que había dejado de respirar. Los pocos presentes nos quedamos tiesos: mi corazón deja de latir contemplando tan cercanamente la muerte. Siento miedo, pena, terror y tristeza, hasta que el aire se inunda con el grito más estremecedor que había escuchado en mi vida: una mujer que se encontraba cerca acababa de exteriorizar todas sus emociones en un chillido aterrador.

Rápidamente, los bomberos cubren el cuerpo del niño y lo esconden en la oficina de donde acabamos de salir. En mi garganta se forma un nudo que me impide respirar; mis oídos repiten una y otra vez el alarido de la mujer. El espanto impide que me mueva, hasta que algún idiota, al grito de “¡mazamorra, mazamorra!”, nos hace huir.

Ahora estoy en medio de una estampida de tontos mudos. Corremos por donde podemos: somos gallinas sin cabeza en medio de una catástrofe. Me detengo a tomar un poco de aire y me topo con la peor de las realidades; veo un charco enorme y recuerdo que eso era un gran túnel peatonal.

Un poco más abajo, las luces de las ambulancias otorgan cierto color al lodo que embarra los cuerpos en el piso. Algunos se hallan ya dentro de bolsas; otros están cubiertos con cartones. Los policías nos piden que transitemos. Es imposible, la muerte tiene un imán para mis ojos. Sufro a cada paso; quiero ser actor, pero apenas me resisto a ser espectador. Soy un inútil. Irme y estar a salvo será lo más productivo que puedo hacer.

Después de recorrer dos o acaso diez cuadras, comprendo que será imposible volver a mi hogar. Me dirijo a la casa de mi tía Charo, en búsqueda de refugio. El trayecto está lleno de barro y suciedad. Mis miedos me hacen ver personas desparramadas en la basura, todas con la cara del niño muerto.

Cuando ya estoy a salvo, pierdo toda la memoria. Despierto a medianoche; mi mamá y su hermana se encuentran destrozadas por la condición de la abuela. Mi papá y mi tío comentan acerca de las consecuencias de la tormenta en la ciudad.

Recuerdo que, al volver a casa, el asfalto se convirtió en fango y piedras. No pude dormir aquella noche ni la siguiente. La prensa se encargó durante días de torturarme, repitiendo los pocos videos de la tragedia. Los periodistas se sentían extasiados cuando aparecían nuevas imágenes y las reproducían hasta que perdían el sentido. Los ciudadanos culpaban a los políticos por la falta de prevención; los políticos les retornaban las gentilezas, responsabilizando a los ciudadanos por taponar los alcantarillados con su basura.

Tres días después falleció Elena. Hasta el día de hoy mi madre formula sus cábalas. Afirma que se fue en una fecha concebida específicamente para no olvidarla.

El 22 del 2 del 2 mil 2.